A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil tem sido alvo de críticas crescentes, especialmente quando arrisca ultrapassar suas funções e interferir nas atribuições do Congresso Nacional ou do Executivo Federal. Essa postura é uma afronta à vontade popular, já que o Congresso, composto por representantes eleitos, reflete, ou deveria refletir, as escolhas e prioridades definidas pela população.

Quando o STF decide sobre questões em que o Legislativo não avançou, isso deixa clara uma desconsideração do processo democrático e da soberania do povo.

Também a percepção de que as decisões do STF são influenciadas por visões pessoais e ideológicas dos ministros é outro ponto de insatisfação, já que a justiça deveria ser absolutamente imparcial. Isso já se provou evidente em várias declarações e decisões recentes de nossos integrantes da Suprema Corte.

O ministro Dias Toffoli, por exemplo, expressou sua tristeza ao anular decisões da Lava Jato, afirmando: “Fazemos isto com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado, o Estado investigador e o Estado acusador, e o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão que é a plenitude da defesa.” No entanto, essa mesma busca pela plenitude de defesa não pareceu tão vigorosa quando o próprio STF foi acusado de cometer arbitrariedades, como em casos envolvendo os eventos de 8 de janeiro, o inquérito das fake news e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Isso deixa aparente a inconsistência e a imparcialidade de suas decisões.

O ministro Luís Roberto Barroso, em outra ocasião, afirmou que “num ambiente democrático, quem dá a última palavra não tem o direito de errar”, referindo-se ao papel do STF como última instância de recurso. No entanto, a percepção de erro de Barroso parece ser extremamente relativa quando inserida na esfera ideológica que defende. Além disso, sua declaração “perdeu, mané” durante um evento público foi vista como desrespeitosa e desdenhosa, alimentando ainda mais a percepção de que o STF, geralmente, age com arrogância.

O ministro Alexandre de Moraes também gerou polêmica ao afirmar que “a internet deu voz aos idiotas”, uma declaração que, embora, na sua visão, tenha sido feita em um contexto de preocupação com a desinformação, foi percebida como um desprezo pela liberdade de expressão e pelo debate público. Essa fala cristaliza a ideia de que alguns ministros estão desconectados das preocupações e direitos dos cidadãos comuns.

A ministra Carmen Lúcia, ao abordar questões de segurança e liberdade, afirmou que “a liberdade não é um valor absoluto, e pode ser relativizada em nome de outros valores constitucionais”. Essa postura é altamente preocupante, pois sugere uma permissividade em relação à relativização do texto constitucional.

A Constituição deveria ser um documento firme e inabalável, garantindo direitos fundamentais que não podem ser facilmente ajustados ou ignorados em nome de outros interesses. A disposição de relativizar direitos constitucionais fundamentais abre precedentes perigosos, comprometendo a proteção de liberdades essenciais e minando a confiança pública na integridade do STF, instituição fundamental para o bom andamento do país.

Há outras declarações, como a dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski (antes de sua aposentadoria), muito emblemáticas e que refletem aspectos importantes do debate sobre o papel do STF na sociedade brasileira. Quando Gilmar Mendes afirmou que “o Brasil é uma cleptocracia”, ele fez uma crítica contundente ao sistema político e econômico do país, sugerindo que o poder é exercido por aqueles que buscam enriquecer às custas do bem público. Essa declaração pode ser vista como um reconhecimento dos problemas sistêmicos de corrupção que afetam o Brasil, mas também levanta questões sobre o papel do próprio STF na mitigação ou perpetuação desses problemas. Ao fazer tal afirmação, Mendes parece distanciar o STF dos problemas de corrupção, como se a Corte estivesse acima ou fora desse sistema. No entanto, o STF, como parte do sistema de justiça, tem um papel crucial na fiscalização e punição de atos corruptos. A declaração pode ser vista como uma tentativa de desviar a atenção das críticas que o próprio STF enfrenta em relação à sua eficácia e imparcialidade no combate à corrupção. Essa fala alimenta a desconfiança pública nas instituições, incluindo o próprio STF, ao sugerir que o sistema está irremediavelmente corrompido, o que enfraquece a confiança na capacidade das instituições de promover mudanças significativas.

Por outro lado, a declaração de Ricardo Lewandowski de que “o Supremo não é um tribunal de justiça, mas um tribunal constitucional” destaca a função primordial do STF como guardião da Constituição, enfatizando que sua principal responsabilidade é interpretar e garantir o cumprimento da lei máxima do país, em vez de atuar como uma instância de justiça comum. Embora tecnicamente correta, essa afirmação pode ser vista como uma forma de justificar decisões que, para muitos, parecem distantes das preocupações cotidianas de justiça e equidade. Ao se concentrar exclusivamente em questões constitucionais, o STF pode ser percebido como alheio às necessidades imediatas de justiça social e proteção dos direitos dos cidadãos. Essa visão pode reforçar a percepção de que o STF está desconectado das realidades práticas enfrentadas pela população, especialmente em um contexto onde decisões judiciais têm impactos diretos na vida das pessoas. Além disso, pode ser interpretada como uma forma de minimizar críticas sobre decisões controversas, alegando que o foco é estritamente constitucional, mesmo quando essas decisões têm implicações sociais e políticas significativas.

Ambas as declarações refletem tensões inerentes ao papel do STF no Brasil. Enquanto Gilmar Mendes destaca um problema sistêmico de corrupção, Lewandowski enfatiza a função constitucional da Corte. No entanto, ambas as falas podem ser vistas como tentativas de distanciar o STF das críticas que enfrenta, seja em relação à corrupção ou à sua relevância prática para a justiça social. Essas declarações, portanto, alimentam o debate sobre a necessidade de um STF que não apenas interprete a Constituição, mas que também seja percebido como um defensor ativo dos direitos e interesses do povo brasileiro.

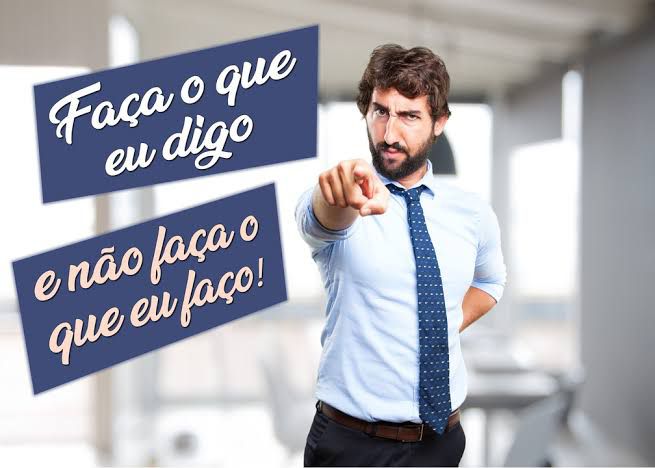

Essas declarações e decisões reforçam a percepção de que o STF, em vez de atuar como um intérprete neutro da Constituição, muitas vezes age como um legislador, tomando decisões que deveriam ser debatidas e decididas pelo Congresso. Essa atuação excessiva do STF é preocupante para a democracia brasileira, pois compromete o equilíbrio entre os poderes e ignora a vontade popular expressa através de seus representantes eleitos. A insatisfação com a Corte Suprema – e repito aqui o que já afirmei em outras ocasiões, a pior formação de sua história – reflete o desejo popular de um sistema judicial que respeite os limites de sua atuação e preserve a integridade do processo democrático, evitando atitudes, comuns na nossa Corte Suprema na atualidade, que remetem a uma interessante frase de pura hipocrisia, ensinada por minha mãe: “Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço”.